|

|

|

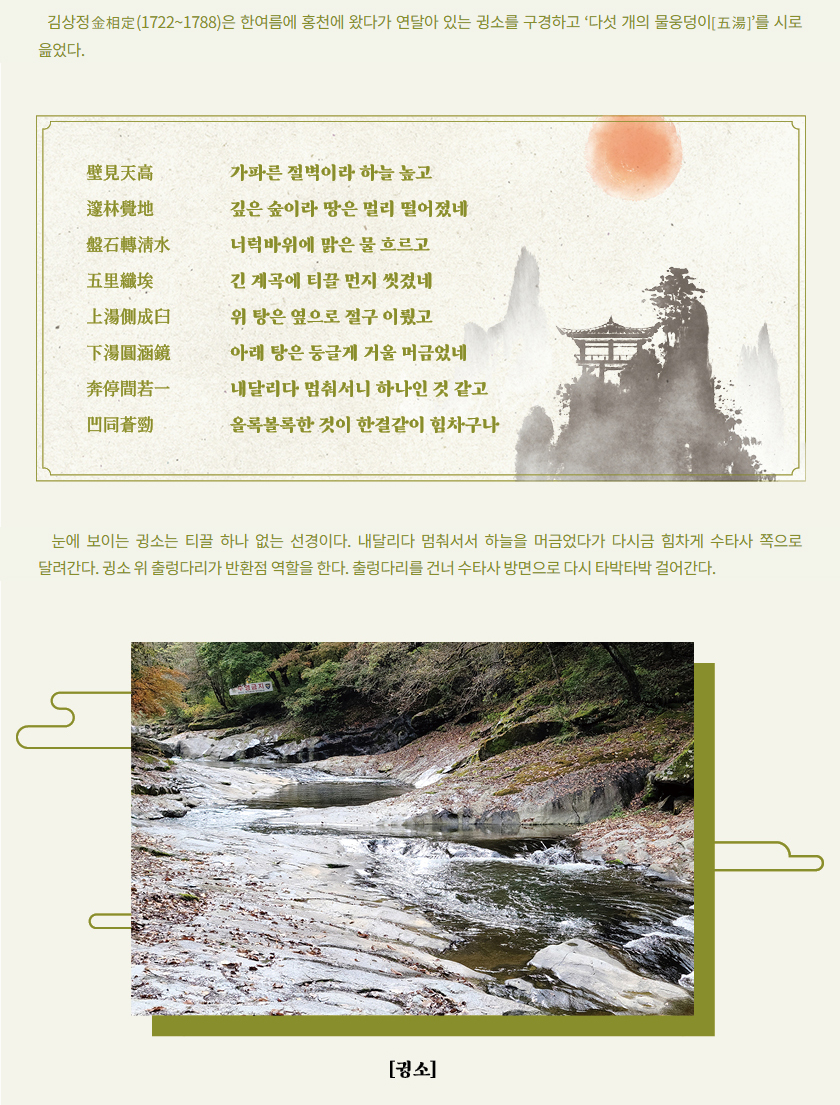

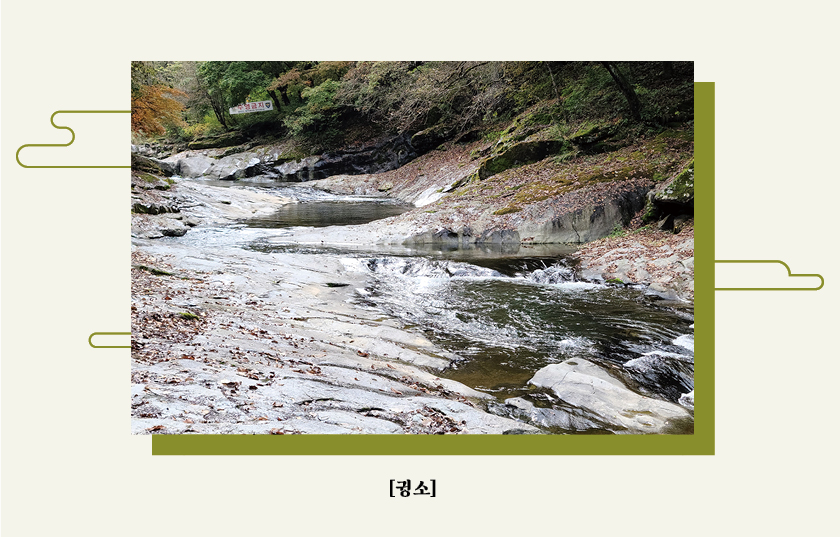

탐방안내소를 지나자마자 갑자기 깊은 숲속이다. 가지를 길게 늘어뜨린 소나무가 사찰의 역사를 말해준다. 몇몇 나무는 일제강점기를 통과하며 살아남았다. 송진을 채취하기 위해 낸 와이자 생채기가 깊은 주름 같다. 한 세기가 지났는데도 잊히지 않는 상흔이다. 노송보다 더 오래된 부도가 숲속 안쪽에 조용히 좌선하듯 앉았다. 홍우당 스님의 부도는 6각으로 이루어진 조선시대 전형적인 형태다. 옆에 서곡 대사의 부도도 보인다. 대사는 홍천 출신의 스님이다. 조선 영조 때 홍천군 서곡에서 태어났다. 어려서 꼴을 베어 오라고 시키니까 “꼴을 베면 풀에서 피가 난다.”라고 하며 베지를 못했다. 논에 가서 가래질을 하다가 지렁이를 자르고 말았다. “가래질은 못할 일이로구나!”하고는 가래질을 멈추었다. 그길로 산으로 들어가 스님이 되었다. 앉아서 구만리 밖을 내다보는 신통력을 지닌 큰스님이 되었다. 소나무 숲을 지나 수타사壽陀寺 향한다. 다리를 건너기 전 오른쪽 언덕에 서낭당이 있었다. 기와지붕의 서낭당 안에는 북어 대가리에 무명 실타래가 매여져 있었다. 서낭당이 보이질 않는다. 사찰 경내에 있는 경우는 매우 특이한데, 흔적조차 없어지고 말았다. 고향집이 사라진 심정이다. 다리 중간에서 절벽 아래 길게 누운 물을 본다. 이곳은 ‘조담槽潭’이다. ‘조槽’는 ‘구유’를 뜻한다. 가축의 먹이를 담아 주는 그릇이 ‘구유’, 혹은 ‘구유통’이다. 절벽 밑으로 길게 고인 물이 구유 같아서 조담이다. 한원진과 김상정은 특이한 모양이라 한시로 읊을 정도였다. 수타사 산소길은 수타사 앞 연지에서 출발한다. 생태숲을 지나 계곡을 따라 올라간다. 물을 따라 걷는 길은 청량하기 그지없다. 완만한 오솔길은 뒷산을 걷는 것처럼 포근하다. 폭이 좁아서 더 마음이 놓인다. 흙과 낙엽으로 덮인 수타사 산소길은 인근 마을 사람들이 이용하였다. 신봉마을 사람들은 이 길을 걸어 홍천 읍내까지 왕래하곤 했다. 잠시 걷다 보면 ‘귕소’에 닿는다. 인적 뜸한 곳에 너럭바위가 몇백 미터 넓게 깔리고, 그 위로 물이 흐른다. 티끌 하나 없다. 절구가 누운 듯, 여물통이 놓인 듯하다. 둥근 거울이 하늘을 머금었다. 냇물이 세차게 내달리다 멈춰 쉰다. 다양한 거울을 바라보다 길을 잃고 말았다. 귕소는 여물통을 일컫는 강원도 사투리다. 통나무를 파서 만든 여물통처럼 생겨서 붙은 이름이다. 귕소는 몇 개가 연이어져 명소가 되었다. |

|

|

| 김상정金相定(1722~1788)은 한여름에 홍천에 왔다가 연달아 있는 귕소를 구경하고 ‘다섯 개의 물웅덩이[五湯]’를 시로 읊었다. |

|

| 눈에 보이는 귕소는 티끌 하나 없는 선경이다. 내달리다 멈춰서서 하늘을 머금었다가 다시금 힘차게 수타사 쪽으로 달려간다. 귕소 위 출렁다리가 반환점 역할을 한다. 출렁다리를 건너 수타사 방면으로 다시 타박타박 걸어간다. |

|

| 안석경安錫儆(1718~1774)은 1761년 4월 3일 원주 손곡리 안산에서 출발하였다. 5월 13일까지 41일간의 금강산 유람을 마치고 「동행기」를 짓는다. 수타사 윗마을인 노촌리를 거쳐 수타사를 향해 물길을 따라 내려오는 중이다. 수타사 산소길과 반대 방향이다. |

|

|

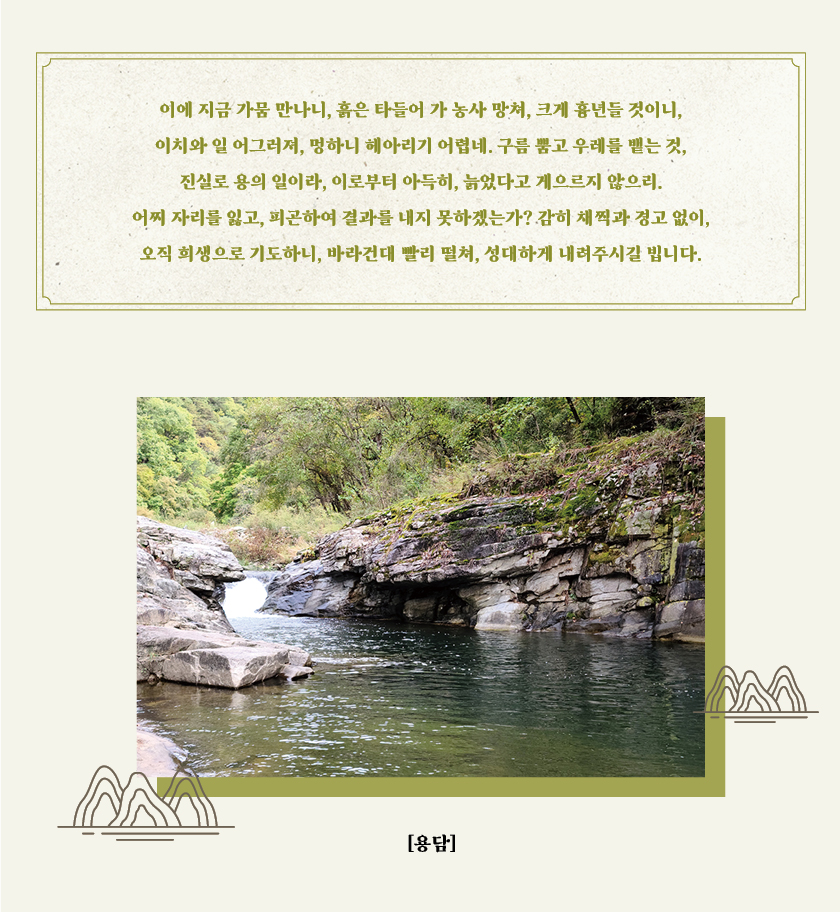

횡성에서 삼마치고개를 넘자마자 홍천 범파정에 오른 후 수타사를 방문하는 것이 홍천 여행의 정해진 코스이다. 개고개를 넘은 후 노천을 지나 수타사로 직행하는 여행객을 본 적이 없다. 그런 의미에서 안석경의 「동행기」는 귀한 자료다. 비룡산과 공작산의 위치에 대한 정보도 반갑다. 상조담과 하조담부터는 귕소 출렁다리 인근에 대한 묘사다. 4월 초는 철쭉이 만발할 시기다. 검은 바위틈에 흐드러진 철쭉은 선명한 붉은 색이었다. 안석경의 발길은 물길을 따라 내려간다. 폭포와 커다란 못이 절경인 용추를 만난다. 용담이라고 부르기도 한다. 용연이란 기록도 보인다. 수타사에 묵으며 아버지인 안중관安重觀(1683-1752)이 홍천 현감을 역임할 때 절에 왔던 일을 떠올린다. 감상에 젖어 마음을 주체하기 힘들다. 밤새 처마에서 빗방울이 방울져 떨어지는 소리에 잠을 이루지 못하였다. 수타사가 이름을 얻게 된 것은 용담 때문이다. 너럭바위 가운데를 뚫고 물이 세차게 떨어지며 깊은 못, 용담을 만들었다. 물이 떨어지는[水墮] 곳에 절이 들어서서 수타사다. 용은 비구름을 관장하는 동물이다. 가뭄이 들면 용에게 비를 내려달라고 빌었다. 홍천 현감이었던 안중관은 「수타사 용추에서 비 내리기를 바라는 제문」을 지어서 기우제를 지냈다. 기우제를 지낼 정도로 수타사 용담은 영험한 곳이었다. 일부분이다. |

|

|

|

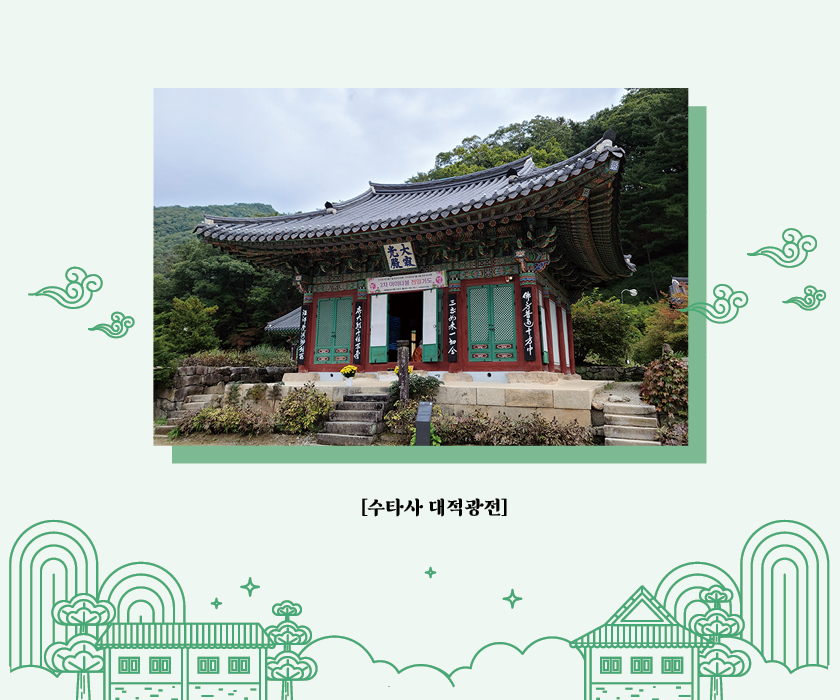

수타사는 신라 성덕왕 7년인 708년에 원효대사가 창건한 것으로 알려졌다. 창건 당시는 일월사日月寺였다. 선조 2년인 1569년에 지금의 자리로 옮기며 수타사水墮寺로 이름을 바꿨다. 순조 11년인 1811년엔 수타사壽陀寺로 바꾼다. 그럴듯한 전설이 전해진다. 용담에서 매년 승려가 빠져 죽는 사고가 발생하자, 발음은 같으면서 목숨을 뜻하는 ‘수壽’로 바꾸게 되었다는 것이다. 아미타불의 무량한 수명을 상징한다는 설명도 전해진다. 박윤묵朴允默(1771~1849)이 편액을 썼다. 졸렬한 글씨로 절을 더럽혔다고 겸손하게 표현한다. 졸렬하다고 했지만 소박하고 고졸하다. 소박이란 원래 가공되지 않은 사물의 원형을 가리킨다. 기교가 가미 되지 아니한 자연스러움이다. 대교약졸大巧若拙이 떠오른다. 인위적 기교가 아닌 자연을 본받아 이루어지는 최고의 단계다. 수타사 경내가 모두 ‘대교약졸’이다. 지나치게 꾸미지 않고 자연스럽게 자신의 자리에 앉았다. 흥회루는 몇 번의 중수 과정을 거쳤지만, 옛 모습을 여전히 품고 있다. 옷을 꿰맨 것 같지만 결코 누추하게 보이지 않는다. 편액에서 볼 수 있는 고졸의 미를 심우산방과 좌측의 요사채에서도 찾을 수 있다. 대적광전은 크지 않지만 정연한 짜임새와 높은 완성도로 조화와 절제된 아름다움을 보여준다. 단아한 모습이다. 지나치게 크지 않아서 위압감을 주지 않는다. 다음날 안석경은 물을 건넌 후 약수암을 지나 우적산을 넘는다. 구성포에서 잠시 쉰 후 인제로 향했다. |

|

|