|

|

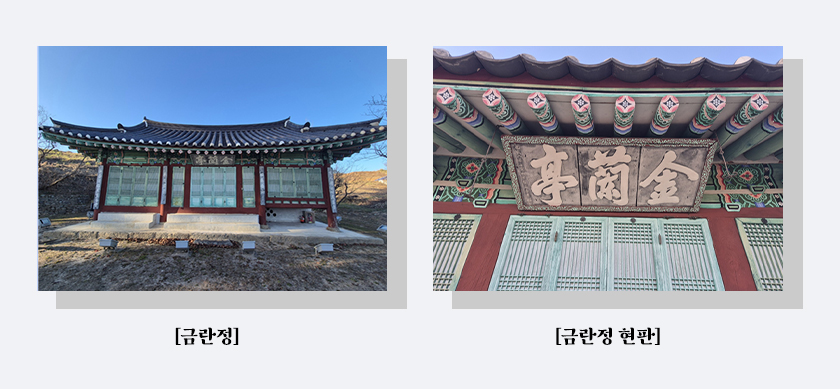

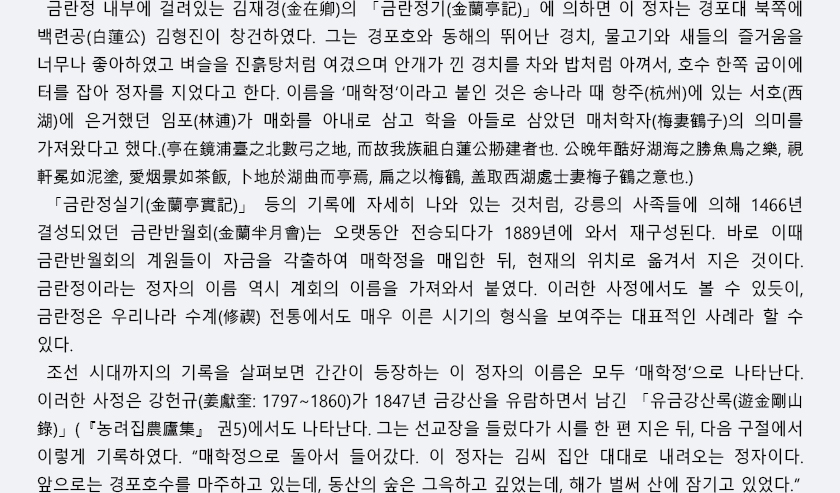

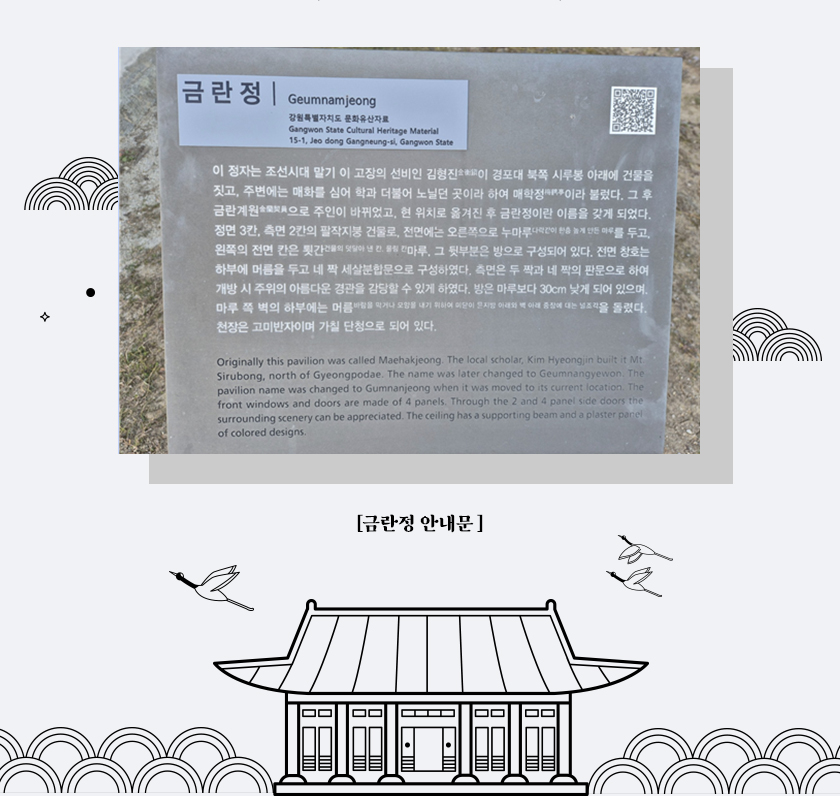

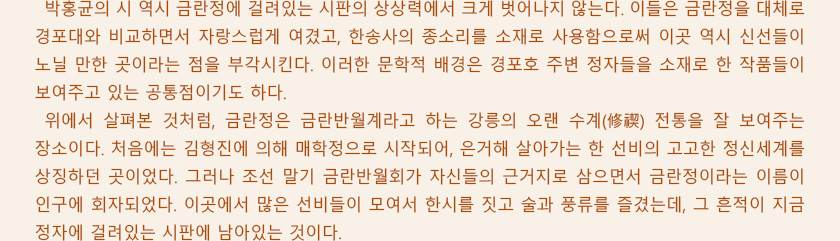

| 금란정은 18세기 중반 강릉의 사족인 김형진(金衡鎭)의 별장 형식으로 창건되었다. 처음 이름은 매학정(梅鶴亭)이었는데, 19세기 말 건물을 이건(移建)하면서 금란정(金蘭亭)이라는 이름으로 불리게 되었다. 1984년 강원특별자치도 문화유산자료로 지정된 이래 강릉을 대표하는 정자로 이름을 널리 알렸다. |

|

|

|

|

|

또한 1871년 이유원(李裕元: 1814~1888)이 편찬한 『임하필기(林下筆記)』(제37권) <봉래비서(蓬萊秘書)>에서도 강릉 경포대와 대관령에 대해 소개하면서 경포호 주변의 정자로 경포대와 함께 “매학정(梅鶴亭)과 호해정(湖海亭)이 있는데 모두 뛰어난 승경”이라고 하였다. 매학정에 대한 가장 자세한 기록은 조선 후기 문신이자 뛰어난 문장가였던 해좌(海左) 정범조(丁範祖: 1723~1801)의 「매학정기(梅鶴亭記)」(『해좌집海左集』 권23)일 것이다. 정범조의 자는 법세(法世), 호는 해좌(海左)로 조선 후기를 대표하는 문장가이다. 1759년 진사시에 급제하고 1763년 문과에 급제한 이후 여러 벼슬을 지내다가 정조 초년 무렵 양양부사로 발령을 받는다. 예문관과 홍문관의 제학, 형조판서 등을 역임하였다. 1779년 봄, 정범조는 현산군수로 발령을 받아 근무를 하다가 돌아가는 길에 경포대에 오르게 된다. 거기서 동쪽을 보니 작은 정자가 소나무 숲 사이로 은은이 비쳐서 매우 사랑스러웠으므로 가마를 타고 가서 정자 주인과 인사를 하게 된다. 그 사람이 바로 매학정의 주인인 김지윤(金志尹)이었다. 김지윤은 정범조에게 정자는 있지만 기문(記文)이 없으니 글을 지어달라고 부탁한다. 그러자 정범조는 광활한 바다와 아름다운 경포호가 앞에 있는데도 어째서 그러한 풍광을 고려하지 않고 매학정이라는 이름을 붙였느냐고 물었고, 이에 송나라 처사인 임포의 ‘매처학자’의 의미를 따서 지었다는 사실을 듣게 된다. 그러면서 김지윤이야말로 매화의 곧음을 취하고 학의 깨끗함을 본받으며 호수의 깊음을 짝하는 세 가지 아름다움[三美]이 갖추어져서 덕을 쌓는 사람이라고 칭탄하면서, 그야말로 머지않아 진정한 매학주인(梅鶴主人)이 될 것이라면서 글을 맺는다. 이때 함께 지은 것으로 보이는 정범조의 시도 문집에 함께 전한다. |

|

|

정범조는 매학정을 바다와 호수의 가운데에서 사선을 기다리는 장소로 상정한다. ‘추생’은 전국시대 제나라의 추연(鄒衍)을 지칭한다. 그는 음률에 정통하여, 오곡이 자라지 않는 북쪽 추운 곳에서도 피리를 불면 날씨가 따뜻해져서 오곡이 자라게 하였다고 한다. 여기서는 추연이 굳이 피리를 불어주지 않아도 따뜻한 바다의 빛을 온전히 할 수 있을 정도로 훌륭한 곳이라는 의미로 사용되었다. 또한 ‘하로’는 당나라 때의 문인 하지장(賀知章)을 지칭한다. 그는 벼슬에서 물러날 때 황제에게서 감호(鑑湖) 한 굽이를 하사받아서 그곳에서 은거를 하였는데, 이는 매학정 앞의 경포호와 연결하여 표현한 것이다. 거기에 물결이 치면서 일어나는 흰 포말을 ‘낭화(浪花)’라고 하는데, 바다와 호수의 포말이 햇빛에 반사되면서 비치는 모습이 마치 가선(歌扇)을 흔드는 것 같다고 했으며, 붉은 노을이 마치 신선 세계의 비단을 펼쳐 놓은 것처럼 아름다워서 유하주(流霞酒)를 실은 배가 일렁이는 것 같다고 하였다. 이는 매학정에서 보는 자연경관의 아름다움을 도가적 상상력으로 표현한 것이다. 매학정을 읊은 시인으로 성근묵(成近默: 1784~1852)을 들 수 있다. 성근묵은 자가 성사(聖思), 호가 과재(果齋)이다. 1809년(순조 9)에 사마시(司馬試)에 합격하였다. 1838년(헌종 4)에 양근군수 재임시에 이조로부터 재학(才學)이 뛰어난 인물로 추천을 받아 경연관(經筵官)을 거쳐 1805년에 사헌부장령으로 발탁되었고, 이후 사헌부집의, 형조참의 등을 역임하였다. 사후에 이조판서에 추증되었으며, 청렴·강직하기로 이름을 떨쳤으며 학문이 빼어났다고 한다. 그가 매학정에 들러서 지은 시 작품이 한 수 전한다. |

|

|

|

성근묵 역시 매학정에서 보이는 산과 바다, 소나무 숲과 모래사장을 노래한다. 그 안에서 술을 마시고 풍류를 즐기느라 가야 할 길을 미루고 이곳에 머무른다고 했다. 사람들은 경포대와 매학정을 두고 어느 것이 좋은가 품평하지만, 모두 그 자리에 있는 것이 합당하기 때문에 그럴 필요가 없다고 했다. 이런 표현을 통해서 그는 매학정이 경포대에 비해도 손색이 없는 승지(勝地)라고 말하는 것이다. 근대 이전 시기에 매학정 관련 기록이 많지는 않지만, 단편적으로 전하는 기록을 통해서 경포 주변을 유람하는 선비들에게 널리 알려진 곳으로 추정된다. 그런데 매학정이 금란반월회에서 관리하게 되면서 금란정이라는 이름으로 불리게 되자 제2의 전성기를 맞게 된다. 계원들은 강릉 인근의 선비들이었으므로, 이곳은 자연스럽게 지역사회 선비들의 교유의 장으로서의 역할을 하게 된다. 지금은 정자 안에 걸려있는 30여 개 내외의 현판 정도만 남아있지만, 교유하는 과정에서 많은 시문들이 창작되었을 것을 여겨진다. 이들 시판 중에서 일제강점기 강릉 지역을 대표하는 명사로 시호(詩湖) 박원동(朴元東)의 작품을 살펴본다. |

|

|

이 작품은 금란반월회 계원들이 모여서 시회를 열 때 지은 것으로 보인다. 평평한 경포호를 바라보면서 여러 선비들이 모여 술을 마시고 있다. 마침 봄날 매화가 피었고 거기에 달빛이 비친다. 탁 트인 경치에 끝없는 하늘이 펼쳐졌고, 경포대와 금란정이 마주하고 있으니 그 또한 볼 만하다. 안개 깊은 물가의 정자에 선경이 펼쳐졌지만 신선의 소식은 들리지 않고 어디선가 물새 소리만 들린다는 것이다. 금란정에 걸린 시판들을 살펴보면 대부분 같은 운자를 사용하여 창작되었음을 알 수 있다. 이는 앞서 언급한 것처럼 계원들이 모여서 시회(詩會)를 하며 지었음을 뜻하는 것이다. 이들은 서로 시를 지어서 음송하면서 공동체 의식을 함양해 나갔다. 이 때문에 문학적 상상력의 범주는 제한적일 수밖에 없지만, 이를 통해서 금란계원으로서의 정체성을 강화하는 계기로 삼았다. 이러한 시판이 제법 많이 걸려있지만, 금란정의 이건(移建) 자체가 19세기 말이었으므로 대부분의 한시 작품이 20세기에 들어와서 지어진 것이다. 그중에 한 편을 더 보도록 한다. |

|

|

|

|