|

|

| 몇 해 전에 지명유래와 관련한 TV 프로그램에 출연하여 가수 김종서와 함께 방송을 탄 적이 있다. 섭외 당시부터 달뜬 기분에 온 사방에 알렸는데 믿는 눈치가 아니라서 방송 전에 인증샷, 김종서와 셀카를 찍으면서 인터뷰를 시작했다. 이 프로그램은 도내 각 지역의 지명과 지역민의 삶에 대한 이야기를 풀어가는 KBS 춘천총국의 ‘지명수배’로 현재도 방영되고 있다. 촬영 현장은 강동면 심곡리 ‘헌화로’였다. 헌화로에서 우연히 만나 헌화로의 유래와 해석을 중심으로 수로부인(水路夫人) 이야기, 가벼운 담화가 필자에게 맡겨진 촬영분이었다. 촬영 끝부분에서 김종서는 수로부인의 이름이 수로(水路)인 것으로 보아 물길과 관계가 있느냐고 물었다. 가야의 수로(首露)와는 어떤 연결고리가 있는가 하는 질문을 던지면서 해가와 구지가에 대한 차이를 궁금해하던 기억이 난다. |

|

|

당시 필자는 수로부인과 물길을 연결하려는 생각이 참신하다고 맞장구치면서 수로라는 단어가 주는 뉘앙스가 분명 물과 관련이 깊은 것으로 보이고, 구지가와 해가는 모두 신격화된 인물을 맞기 위한 주문이며, 수로는 비슷한 이름을 음차한 결과일 수 있다는 등 장황한 설명을 덧붙였지만 이 부분은 시간 관계로 편집된 것 같다. 방송 이후 수로부인 이야기는 내게 숙제가 되었다. 사실 수로부인을 관광 상품화하려는 강릉시와 삼척시의 경쟁은 20년이 훨씬 넘었다. 이제는 소강상태지만 당시에는 열기를 느낄 만큼 서두르는 모습이 역력했다. 강릉시는 1998년 옥계 금진∼강동 심곡 간 해안도로를 개설하면서 도로 명칭을 ‘헌화로’라 명명하여 수로부인을 선점했다. 수로부인과 헌화가의 배경지를 강릉의 정동진 지역으로 기정사실화하고 나선 것이다. |

|

|

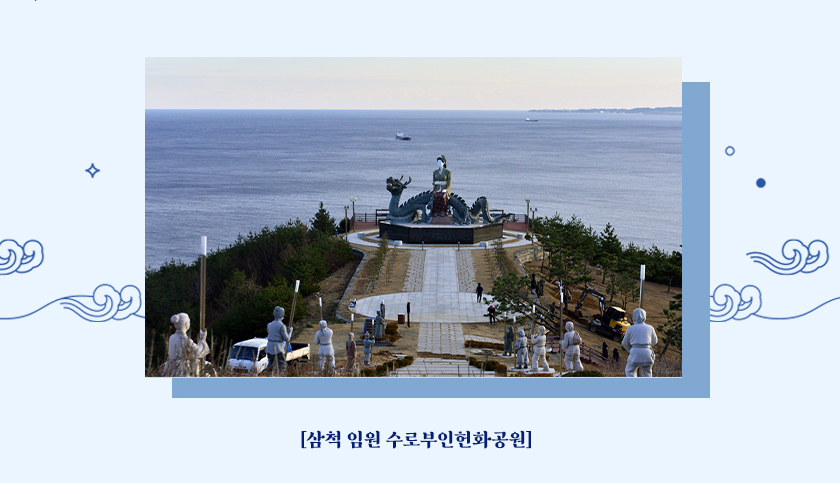

| 여기에 뒤질세라 삼척시는 정라∼증산 간 해안도로를 개설하면서 동해바다가 확 트이는 곳에 ‘수로부인공원’을 조성했다. 이곳에 임해정과 해가사터비를 세웠다. 양대 시가 수로부인과 관련된 문화콘텐츠를 지역에 심기 위한 경쟁이 벌어진 것이다. 삼척시는 이어서 임원에 ‘수로부인헌화공원’을 대규모로 조성하면서 양 시(市)간의 경쟁은 일단락되는 듯 보였지만 수로부인의 매력에서 벗어나기 쉽지 않을 것이다. |

|

| 수로부인 설화는 고려시대 일연스님이 남긴 『삼국유사』 「기이편」에 전한다. |

|

|

|

수로부인은 워낙 매력적인 인물이라 문학적 소재는 물론 학계에서 수많은 논의가 펼쳐지고 있다. 연구 경향도 민간신앙에서 불교까지 연결고리가 확대되고 있다. 기왕의 연구는 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있는데 첫째는 무녀 또는 신녀로서 제의(祭儀)와 그 역할에 초점을 맞춘 것이고 둘째는 도교와 민간 신앙적 시각으로 성(性)에 대한 여러 접근 방법을 가지고 해석하는 관점, 셋째는 성덕왕 재임기를 중심으로 시대적 배경을 살피고 불교와 연결 짓는 연구 등이 설득력을 얻고 있다. 소설가 김동리는 지난 1977년 단편소설 「수로부인」에서 기우제를 완성하는 신녀로서의 역할에 중심을 두었다. 전후에 신녀의 역할이 가장 많이 부각되었다. 이러한 제의적 관점은 수로라는 이름에서 단서를 찾기도 한다. 수로부인의 수로(水路)와 가야의 왕 수로(首露)에 대한 이름을 두고 해석이 나온다. 수(首)는 머리, 최초 등의 의미를 갖는다, 그리고 ‘로(露)’는 이슬이라는 뜻으로 최초의 물, 물의 신으로 보는 것이다. 다만 한자가 다른 것은 수로왕은 천명을 받아 하강한 신이기에 수로(首露)라고 썼고, 수로(水路)부인은 신에게 민중의 뜻을 전하는 매개체, 무녀였기에 물의 길로 본 것이다. 그녀가 비를 내려달라고 빌 때마다 비가 왔다면 사람들은 그녀를 물길을 여는 여자, 수로부인이라고 불렀을 것이다. 헌화가와 해가는 기우제에 집단으로 불려진 주문과도 같은 것이라는 주장이 설득력을 얻고 있다. 민간신앙 측면에서는 수로를 무녀로 보고 노인을 몸주신 또는 도교와 연결하여 신선으로 보는 경향이 많다. 헌화가 첫 구절에 나오는 '자포암호(紫布岩乎)'를 일반적 해독인 '자줏빛 바위'가 아니라 아들 낳기를 기원하는 주술 행위와 밀접한 자디(紫的) 즉, 남근석(男根石)으로 해석한 것이다. 이 관점은 헌화가는 수로(水路)라는 미모의 여인에게 바친 서정가요가 아니라 남근석 아래에서 아들 낳기 혹은 다산과 풍요를 기원하는 제의에서 부른 주술적인 노래가 된다. 또한 수로부인에게 꺾어 바친 철쭉꽃은 무속에서 관찰되듯이 접신(接神)의 매개체로서 생명의 잉태를 가져다주는 주술적 상관물로 보는 것이다. 다시 말해 헌화가와 '해가'는 함께 다산과 풍요를 기원하는 주술적 성격을 지니고 있다는 주장이다. 이러한 관점에서 볼 때 도내 동해안에는 헌화가의 배경과 흡사한 자연환경을 가진 곳이 많다. 더구나 수로부인 사건은 점심시간에 벌어진 사건이다. 원문에 점심을 주선(晝饍)이라고 했는데 여기서 선(饍)은 왕이나 신에게 올리는 제상이라는 의미가 있다는 점에서 제의를 위한 제물을 차려놓고 제사를 지내던 순간이라고 풀기도 한다. 주선은 수로부인이 초월적 존재로서 인간과 소통하기 위한 일련의 행위이고 이는 곧 공양의 의미와 마찬가지로 존귀한 대상에게 드리는 공경의 의미로 추정하였다. 불교와 관련해서는 『삼국유사』에 등장하는 관세음보살은 ‘시험->현신->구원’이라는 양상을 보이는 데 수로부인에서도 같은 과정이 나타나 관세음보살의 현신으로 판단하는 논의도 있다. 또한 성덕왕 재임 기간에 번역된 것으로 알려진 금광명최승왕경(金光明最勝王經)을 수용한 업적을 감안하여 수로부인 기사가 실린 것으로 보는 시각도 있다. 기근(饑饉)과 기우(祈雨)에 특별한 효험이 있다고 여겨졌던 금광명경(金光明經) 신앙을 강조하고자 서술·편제된 것으로 판단하는 것이다. 실제 『삼국사기』에도 성덕왕 시절 극심한 가뭄으로 강릉에서 신녀를 불러 기우제를 지내고 죄수를 방면하였다는 기록이 전한다. |

|

|

앞서 살핀 수로부인에 대한 관심은 빙산의 일각이다. 오늘날에도 독자의 문학적 상상력을 극대화하고 관심을 모으는 설화이다. 변치 않는 사실은 수로부인의 최종 목적지는 강릉이라는 점이다. 이쯤 되니 강릉과 관련한 수로부인의 서사가 궁금하다. ‘수로부인이 강릉으로 온 까닭’은 무엇일까? |

| 1) 『삼국사기』 신라본기 권8 성덕왕조 : 재위 14년(715) 6월에 큰 가뭄이 드니, 왕이 하서주(河西州・江陵)의 용명악거사(龍鳴嶽居士) 이효(理曉)를 불러 임천사(林泉寺) 못 위에서 비를 빌게 하였더니 열흘 동안 비가 내렸다. |

|

|