|

|

|

부평초 같은 인간의 운명 조선의 선비들이 사회적으로 기득권을 가지고 있었다는 사실은 명확하지만, 사람의 삶이라는 것이 늘 평온하고 화려한 양지만 있는 것은 아니다. 요즘도 그렇지만 소년급제(少年及第)에 앞길이 창창하고 그의 미래는 온통 장밋빛으로 가득한 탄탄대로가 놓여있는 것처럼 보여도 결국 생로병사(生老病死)의 굴레를 벗어나지 못하는 것이 인간의 운명이 아니던가. 인생무상(人生無常)이라든지 인생은 고해(苦海)라고 하는 불교의 언설이 그런 운명을 명쾌하게 꿰뚫는 경구가 아닐까 싶다. 식상하게 들리는 구절은 그만큼 사람들의 입에 오르내렸다는 것인데, 식상할 정도가 되었을 때에는 그 이유가 분명 있는 법이다. 태어날 때부터 자신의 계층이 정해져 있던 조선 시대에, 선비들의 중요한 일은 공부였다. 그 공부의 결과는 대부분 과거시험 합격과 관직 진출로 확인되었고, 사회적으로도 이런 것을 통해서 그 인간의 공부를 평가했다. 그러나 과거시험 응시자는 나날이 많아지고 합격자의 숫자나 관직에 필요한 인원도 한정이 되어 있으니 자신의 공부를 사회적으로 증명하는 일 역시 나날이 어려워졌다. 구체적인 사정이야 차이가 있어도 크게 보면 요즘도 그리 다르지는 않아 보인다. 그렇다 해도 과거시험에 한결같이 매달리며 일생을 보내는 일이 얼마나 힘들고 지루했을 것인가. 그러한 공부가 과연 공부의 본질에 맞는지를 고민하는 사람들은 일반적인 사이클에서 벗어나기 위해 애를 썼지만, 3대(代)가 지나도록 생진시(生進試)에도 합격자 명단에 이름을 올리지 못하는 집안은 대접을 받지 못하는 분위기였으니 선비들의 과거시험 노이로제는 말할 수 없이 컸을 것이다. 관직에 나갔다고 해서 그의 삶이 평온했다고 장담하기는 힘든 부분이 있다. 물론 관직에 나가면 사회적으로 개인과 집안의 평판을 올리는 데에 큰 도움이 되었다. 때로는 무난하게 혹은 승승장구하면서 고위관직으로 진출하는 사람이 없지는 않았지만, 조선 시대의 선비들을 통틀어 그렇게 살았던 사람이 몇 퍼센트나 되었겠는가. 어찌어찌 벼슬길에 나간다 해도 대부분 외직(外職)으로 나갔을 것이고, 설령 한양 내에 있는 중앙부처에 근무한다 하더라도 일정 기간은 외직을 받아야 했다. 관직 생활을 하는 사람들에게 오랫동안 집에 머무르면서 가족과 평안하게 살아가는 것은 쉽지 않았다. 발령장 하나에 이리저리 떠돌아야 하는 것이 그들의 숙명일지도 몰랐다. 그렇게 치면 대중가요의 가사에 나오는 것처럼 ‘부평초 신세’나 다름없었다. |

|

|

|

|

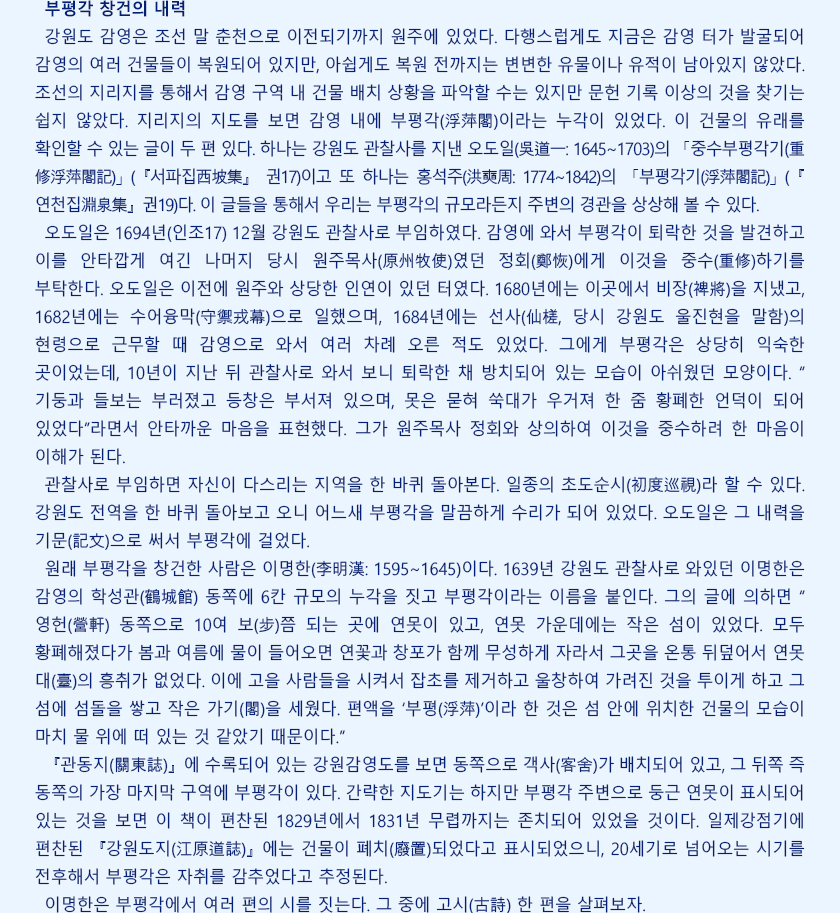

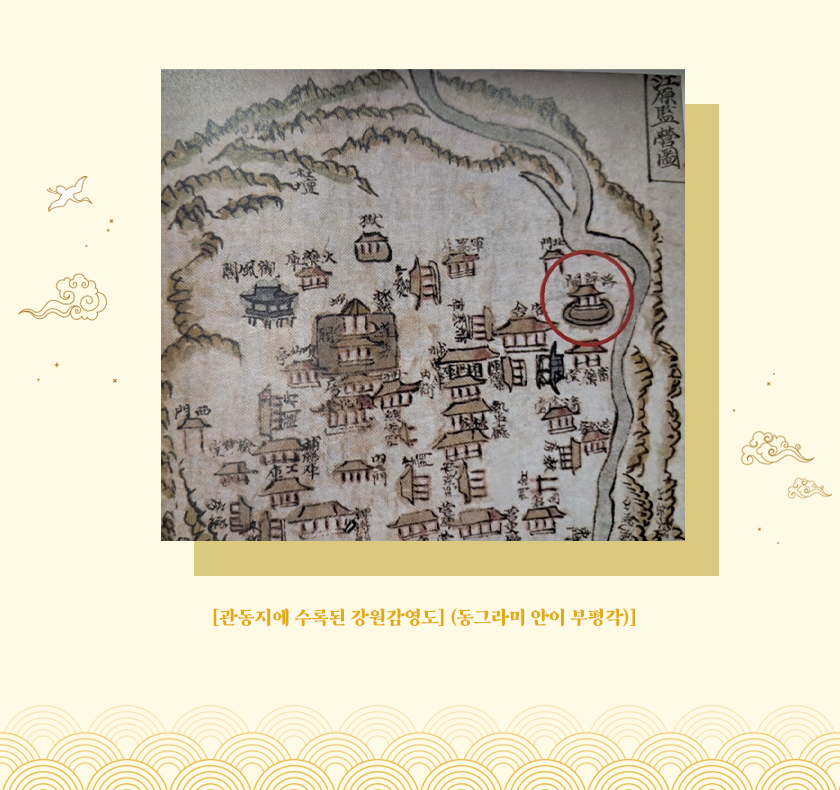

| 연못 안에 지어진 부평각은 마치 동해 끝 어딘가에 있다는 봉래산을 닮았다. 연못에는 하늘이 어려서 빛나고 물 위에는 만물이 그대로 비쳐서 물결 따라 일렁이는 것은 함께 서성거리는 듯하다. 퇴락한 부평각을 다시 정비하도록 명하고 금강산을 다녀오니 벌써 부평각이 완성되어 있었다. 누각 주변으로 울창한 나무들은 깊고 깊은 그늘을 드리우고 연못에는 연꽃이 곱게 피어있다. 감영 가장 안쪽에 있는 곳이니 인적 하나 없이 고요하다. 게다가 삼경(三更)이라 고요하기 그지없는데 밝은 달이 둥두렷이 산 위로 떠온다. 부평각에 홀로 서서 외로이 휘파람을 내니, 그야말로 신선의 경지가 아니겠는가. 그에게 부평각은 번잡한 정무(政務)로 가득한 속세를 벗어나 고요하고 아름다운 신선세계로 인도하는 장소였다. |

|

|

|

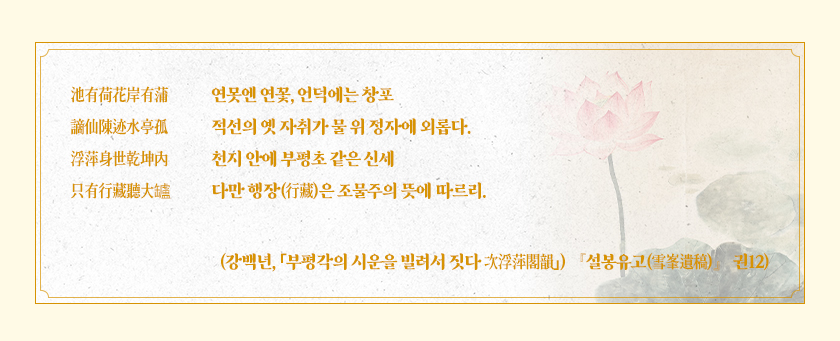

고독한 인간의 실존적 고민에 대하여 그렇지만 부평각이라는 이름이 상기하는바 평생을 떠도는 이미지를 잘 살린 사람은 역시 강백년(姜栢年: 1603~1681)이다. 그는 1658년 강원도 관찰사로 근무하면서 부평각에 자주 올랐는데, 걸려 있는 시판의 작품에 차운한다. |

|

|

|

|