|

|

|

강원도 강릉시 성산면 금산 1, 2리에는 강릉김씨 집성촌이 있다. 마을 뒤에 있는 산이 솥 모양으로 생겨 마을을 포근하게 감싸고 있으며 앞으로는 넓은 금산이 있고 남대천이 흐르는 전형적인 배산임수형 마을이다. 이곳에 강릉김씨가 세거하기 시작한 것은 조선시대 중종 때부터이다. 금산리에 처음으로 강릉김씨가 들어온 것은 조선 중종 때 김광헌(金光憲)이다. 김광헌은 김주원의 23세손인 김반석(金盤石: 1455~1522) 의 둘째 아들로, 호는 정봉(鼎峰)이다. 정봉이라는 이름은 금산리의 주봉에서 비롯된 것이다. 산의 모습이 솥처럼 보이고, 세 가닥으로 뻗은 산줄기 모양이 마치 솥의 발처럼 생겼다고 하여 붙여진 지명이다. 김광헌은 진사과에 등재했으나 출사하지 않고 금산리 정봉산 가금산평으로 분가하여 시서(詩書)를 읽고 나무 심는 것을 생활의 근본으로 삼았다. 4명의 아들을 두었는데, 후손들이 금산을 중심으로 살아서 금산파라 한다. 금산리에서 강릉김씨가 집성촌을 형성하기 시작한 시기는 김광헌의 장남인 임경당(臨鏡堂) 김열(金說: 1506~?) 때부터이다. 김열은 평강훈도(平康訓導)에 제수되었으나 관직에 나아가지 않았다. 김열은 정원(庭園)과 양림(養林)으로 수신제가(修身齊家)에 힘썼으며, 당시 사람들은 그를 임영처사(臨瀛處士)라 불렀다. 당시 홍문관 교리였던 율곡은 청빈하게 살아가는 김씨 부자에게 호송설(護松說)을 지어주고 칭송하였다. 금산리에는 김열(金說)의 아호(雅號)를 딴 임경당(臨鏡堂)이 두 곳 있다. 강릉 가까운 쪽에 있는 것을 ‘임경당’이라 하고 마을 위쪽에 있는 것을 ‘상임경당’이라 하는데, 임경당과 구분하여 상임경당을 ‘진사댁’으로 부르기도 한다. |

|

|

|

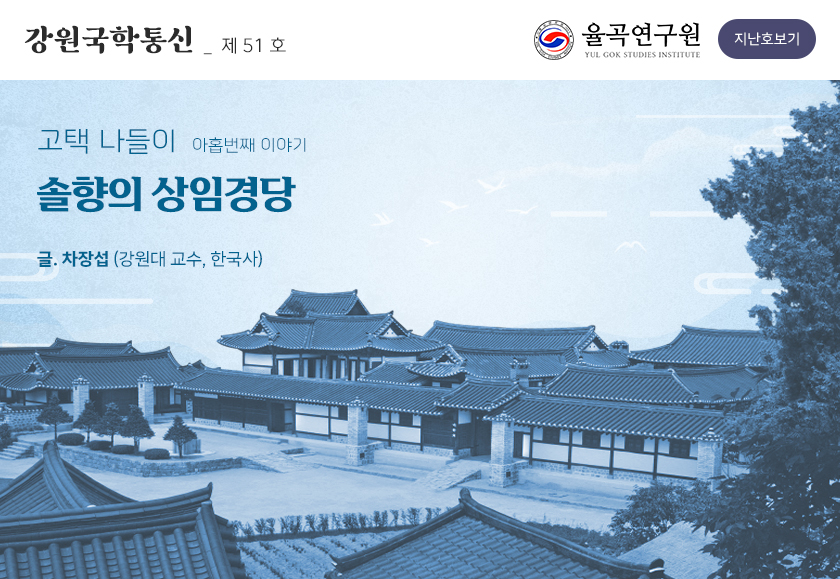

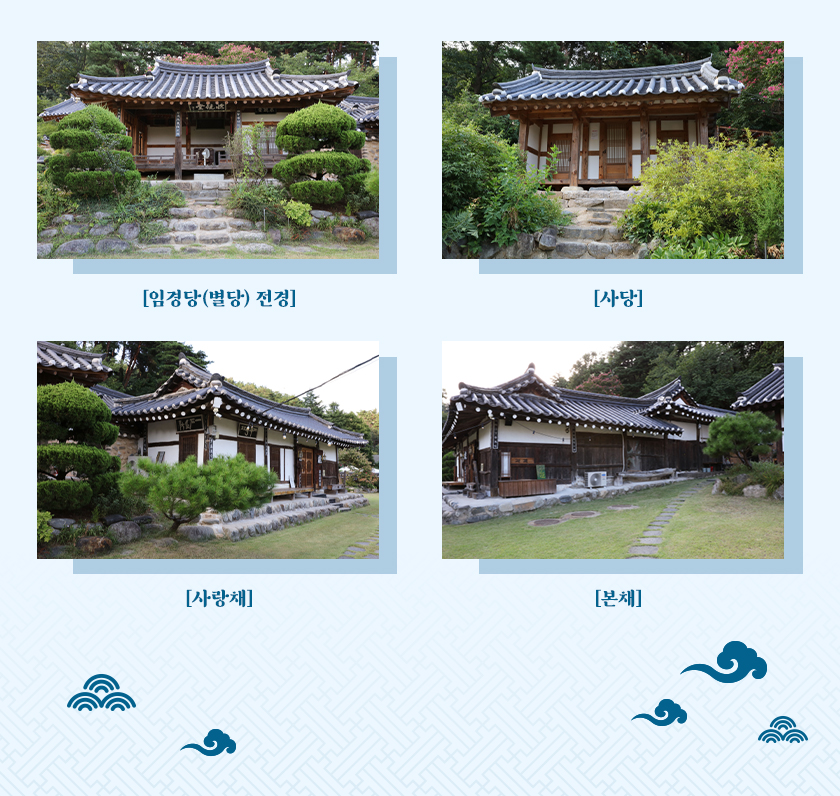

상임경당은 임경당(臨鏡堂) 김열(金說)의 덕을 기리고자 후손들이 지은 별당이다. 강릉 도심에서 먼 대관령 쪽에 있기에 상임경당이라 한다. 혹자는 이 건물이 금산 벌판과 남대천을 내려볼 수 있는 금산마을에서 제일 높은 곳에 있어 임경당보다 지세가 높은 자리에 있기에 상임경당으로 불린다고도 한다. 상임경당 전체는 별당과 함께 사랑채, 안채, 가묘를 갖추고 있는 전통 가옥이다. 별당 동쪽으로 안채와 사랑채, 곳간채가 결합하여 ㄷ자형 형태를 이루고 있는 본채가 있다. 그리고 북서쪽에 맞배 기와지붕의 정면 3칸, 측면 1.5칸의 사당이 자리하고 있다. 별당은 정면 3칸, 측면 2칸으로 구성되었다. 정면에서 보면 좌측 2칸은 우물마루의 대청이고, 우측 1칸은 중간에 칸막이벽이 있는 온돌방으로 되어있다. 온돌방 전면 반 칸은 툇마루이다. 대청은 전면으로 시원하게 터져있어 드나드는 출입구를 제외한 전면 마루 앞에는 머름 위에 평난간을 설치하였다. 좌측 2칸의 벽면은 판벽으로 상하에 머름을 설치하고 각 칸에는 외여닫이 판문을 달았다. 온돌방 전면에는 머름 위에 양 여닫이 띠살문과 양 미서기문으로 된 겹문을 달았고, 대청과 방 사이에는 출입을 위해 사분합문을 달았다. 내부 연등천장에 동자쇠를 매달아 필요시 큰 공간으로 쓸 수 있도록 하였다. 이런 특징으로 인해 무더운 여름철 사분합문을 동자쇠에 매달아 안팎으로 바람이 통하게 함으로써 시원하게 지낼 수 있다. 기단은 대지의 높이 차이로 인하여 자연석 계단을 5단으로 쌓고 그 상부에 석축을 2단으로 쌓아 정리하였다. 기단 바닥도 전후로 레벨을 달리하였다. 그 위에 초석을 놓아 기둥을 세웠는데, 초석은 어느 정도 다듬은 자연석 화강석을 사용하였다. 중앙 어칸 기둥 2개는 원기둥을, 나머지 기둥은 각기둥으로 세웠다. 기둥 상부는 보와 도리, 장여로 결구하여 지붕 하중을 받는 간단한 민도리 양식이다. 어칸 기둥 위에만 창방과 장여 사이에 소로를 끼워 장식한 소로수장집이다. 가구 구조는 대들보 위에 동자대공을 세워 종보를 걸치고 그 위에 마루대공을 놓아 종도리를 받도록 한 평주 5량가 구조이다. 대청의 천장은 서까래가 노출된 연등천장이다. 지붕은 팔작 기와지붕이며, 부연을 사용하지 않은 홑처마로 되어있다. 별당 건물에는 추사(秋史) 김정희(金正喜: 1786~1856)의 아버지인 유당(酉堂) 김노경(金魯卿: 1766~1837)이 쓴 ‘임경당(臨鏡堂)’ 현판이 걸려 있다. 그리고 건물 내에는 율곡(栗谷)의 호송설(護松說)을 새긴 현판과 함께 임경당 김열(金說)의 ‘송어시(松魚詩)’가 있다. |

|

|

|

이 시와 관련하여 다음과 같은 일화가 전해진다. 조정에서 높은 벼슬에 있다가 강릉으로 유배 온 사람이 해배되어 다시 높은 벼슬을 받게 되어 위세가 대단하였다. 어느 날 서생이 찾아와 송어를 한 마리 놓고 가자 그 배를 갈라보니 시를 적은 비단편지가 있었다. 이를 보고 기이하다고 여기고 병을 핑계 대서 벼슬자리에 나아가지 않았다. 얼마 뒤에 사화(士禍)가 있었으나 피해를 입지 않았다.

호송설 편액은 율곡 이이가 지어준 것이다. 김열은 율곡 이이와 같은 시대의 사람으로 학문과 덕행이 뛰어났다. 율곡은 소나무를 심고 가꾸면서 청빈하게 살아가던 김열을 높이 칭송하면서 호송설(護松說)을 지어주었고 그것이 소나무 숲으로 둘러싸인 상임경당에도 걸려 있다. 호송설에 담아내려는 정신은 조상이 심은 소나무를 돌보는 것이 조상을 돌보는 것일 테고, 소나무를 올곧게 키워가는 것은 선조가 일구어 놓은 가업을 올곧게 승계하여 가는 것이라는 것이다. 상임경당은 화려하지 않고 소박하며 단아한 별당이지만 긴 역사의 숨소리를 솔향과 함께 품고 있다. |

|

|