|

|

|

스님들은 한 삶을 오로지 ‘깨우친 존재’가 되기 위해 일 년에 두 번 100일간 수행하는 기간을 갖는데, 여름에 수행하는 일을 하안거(夏安居), 겨울에 수행하는 일을 동안거(冬安居)라 한다. 이때, 자신의 내면에 던져지는 질문과 번뇌를 타파하려 치열한 고행을 한다. 범인으로서 수행승이 깨달은 답이 무엇인지 그 깊이를 알 수는 없으나 깨달은 각자(覺者)가 열반에 들고 다비라는 화장을 하고 나면, 사리(舍利)가 출현하게 되는데 이 사리를 봉안한 묘탑(墓塔)을 부도(浮屠) 또는 승탑(僧塔)이라 한다. 부도는 일반적으로 스님에게서 나온 사리를 봉안한 묘탑으로 이해하고 있지만 우리가 알고 있는 것이 꼭 그렇지만은 않은 것이 세상의 일이다. 부도 역시 스님만의 사리를 봉안한 것이 아니라 일반 불교 신도의 묘탑을 부도로 세우기도 한다. 이러한 예는 고려말에 시작되는 것으로 생각되는데 현재까지 최초의 재가자 부도는 금강산 장안사 금장동에 건립된 무학대사의 어머니 부도이다. 이는 『유점사본말사지』에서 보인다. 무학대사는 1327년에 태어나 1405년에 금강산 금장암에서 세상을 떠났다. 즉, 무학대사는 자신의 어머니 부도를 세운 암자에서 입적하였다. 금장암은 현재 북한의 강원도에 있으므로 실제 부도가 현재도 있는지 알려진 바가 전혀 없어서 어떤 모습인지 알 수 없다. 그런데 춘천 청평사에 1089년에 와서 1125년에 세상을 뜰 때까지 37년을 살았던 이자현(李資玄) 거사의 부도를 한국 최초의 재가자 부도로 보려는 견해가 있다. 하지만 이 주장에는 합당한 고증이 필요하다. 이자현은 1125년 4월 21일 신시(申時, 15~17시)에 세상을 떴고 23일에 장례를 치렀는데 장례 기간으로 보아 돌을 깎아 부도를 건립할 시간적 여유가 없었을 것으로 추정된다. 조선 중기에 청평사를 방문하는 유람객들에게 질그릇에 담긴 이자현의 뼈를 보여준다는 기록이 여러 번 나오고 이를 흉측하게 생각한다는 이야기도 역시 여러 번 등장하는 것도 이런 정황을 반증한다. 이후 1623년, 강원도 관찰사로 부임하는 정두원이 청평사 문옥(文玉) 스님에게 이자현의 장례를 치르라는 영을 내리는 것으로 보아서 아마도 지금의 부도는 이때에 세운 부도로 추정된다. 요컨대 이자현의 부도는 한국 최초 재가자인 일반인의 부도는 아닌 것으로 생각된다. 더구나 1100년대 부도의 탑신은 대체로 팔각형인데 청평사의 부도는 1400년 이후에 유행하는 원형이다. 이는 정두원이 강원도 관찰사로 부임했을 때와 시기적으로 일치한다. |

|

| 1400년경에 무학대사의 어머니 부도가 금강산에 건립되고, 이어 1430년에는 함양군 안국사를 창건한 행호(行乎) 조사가 어머니 부도를 안국사에 건립한다. 이 부도의 탑신부에 ‘행호조사 어머니 전신탑[行乎祖師母全身塔]’이라고 새겨져 있다. 그리고 1439년에는 세종대왕의 딸인 정의옹주 부도가 남양주시 수종사에 건립되면서 일반인의 부도 건립이 전국으로 확산되었다. |

|

|

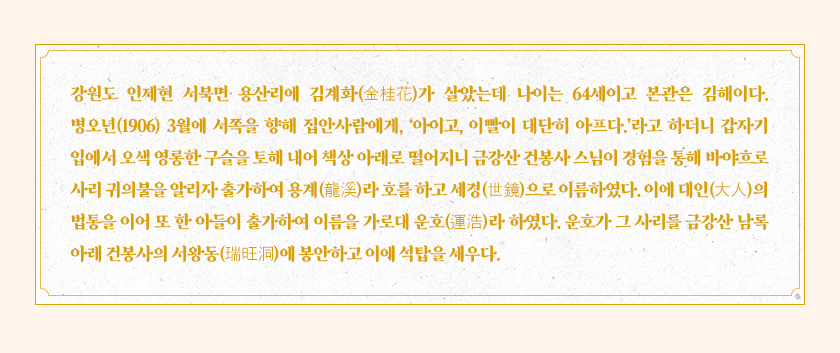

| 강원도에 건립된 일반인의 부도를 먼저 살펴보면 건봉사에 4기, 신흥사·명주사·보현사·흥국사·법흥사·백담사에 각 1기가 현재 전해지고 있다. 건봉사는 한국전쟁 이전에는 북한지역에 있었다. 그러다가 전쟁을 치르면서 불이문을 제외하고 수천 칸에 이르던 건물들이 모두 불에 타서 사찰 자체가 없어지는 지경에 이르면서 수십 기의 부도들이 부도군과 법당 앞 마당가 등 여러 곳에 나뒹군다는 표현이 있을 정도로 엉망으로 흩어졌다. 1990년대 초에도 부도들이 경내에 돌절구가 쓰러져 있는 모습처럼 여러 곳에서 목격될 정도였다. 지금은 흩어져 있던 수십 기의 부도를 건봉사 입구의 부도밭에 모아 놓아 정돈된 모습이 안정된 느낌이기도 하고 일대 장관이기도 하다. 건봉사 부도 중에서 김계화 부도에 얽힌 이야기가 전해오는데 이를 소개하면 아래와 같다. |

|

|

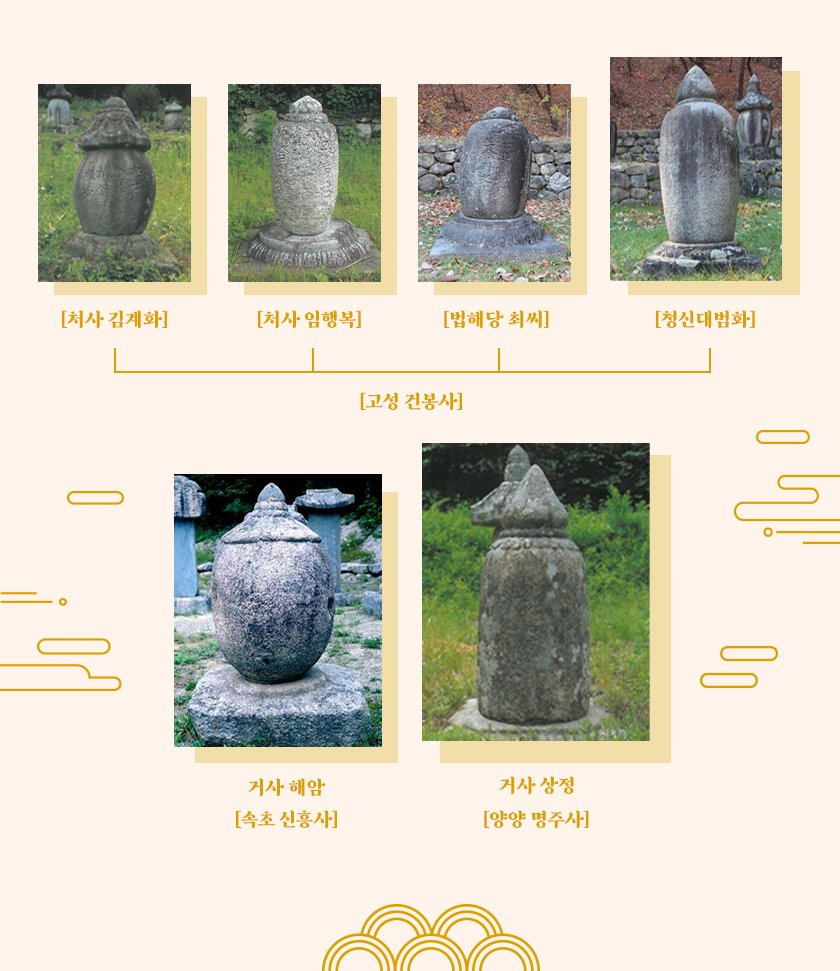

이 부도에는「처사 김계화사리탑(處士 金桂花舍利塔)」이라고 탑신에 새겨 부도의 주인공이 ‘처사 김계화’임을 알 수 있게 하였다. 또 하나의 부도는「처사 임행복사리탑(處士 林幸復舍利塔)」이라 하여 ‘처사 임행복’의 부도임을 밝혔다. ‘처사’라 함은 스님이 아닌 일반 남자를 의미하므로 이 부도는 남성의 사리를 봉안했다는 것을 알 수 있다. 사리는 통념상으로 수행승이 입적하고 화장이라는 다비 의식을 거쳐야 사리가 출현하는 것으로 알고 있지만 이렇게 일상생활에서도 몸속에 있던 사리가 몸 밖으로 튀어나오는 일도 있다. 기실, 안다는 것과 보았다는 것은 그 순간에 아는 만큼 볼 수 있고 그 한정 내에서 체득할 수 있는 것일 게다. 건봉사에는 2기의 재가자 부도가 더 있는데 하나는 「법해당최씨생사리지탑(法海堂崔氏生舍利之塔)」이고, 다른 하나는 「청신대범화(淸信大梵華)」라고 새긴 부도이다. ‘~당(堂)’이란 호는 대체로 남자에게 부여하는 당호이고 ‘~대범화’는 여성 신도에게 부여하는 호이다. 따라서 법해당은 남성인데 ‘최’씨라는 속성을 밝힌 것을 보면 재가자이고, ‘대범화’도 스님이 아닌 재가자 여성의 사리를 안치한 부도임을 알 수 있다. 일제강점기에는 각 도별로 큰절 2~3개를 본사로 하고 이 권역 안의 작은 절을 말사로 하여 전국을 31개 본말사로 묶어 불교를 통제하였다. 강원 동북부지역은 금강산과 설악산권역을 포함하여 건봉사를 본사로 하고 신흥사·낙산사·명주사·영혈사 등을 말사로 두었다. 그런데 한국전쟁 이후 건봉사가 남한으로 귀속은 되었으나 민간인 통제선 이북에 있었고 사찰 건물이 모두 불에 타서 본사의 기능을 할 수 없게 되자 1971년 제3교구 본사 주지 성준 스님이 조계종 종단의 승인을 받아 본사의 기능을 신흥사로 이전하였다. 신흥사 부도군에 조선 후기 건립된 많은 부도가 있는데 이 중에서 재가자의 부도는 1기이다. 이 부도에는 「해암거사탑(海岩居士塔)」이라 새겨 역시 스님이 아니라 거사인 해암의 사리를 봉안한 재가자의 부도임을 밝히고 있다. 양양 명주사의 부도는 「청신거사상정탑(淸信居士尙淨塔)」이라고 새겨 남성 재가자의 부도임을 알 수 있다. 이들 부도는 범종을 닮았다 하여 종형부도라 한다. 대체로 이러한 양식은 조각하기가 쉽고 규모가 작아서 제작하는데 다른 양식의 부도보다 재정적으로도 선호되었을 것으로 짐작된다. |

|

|

|

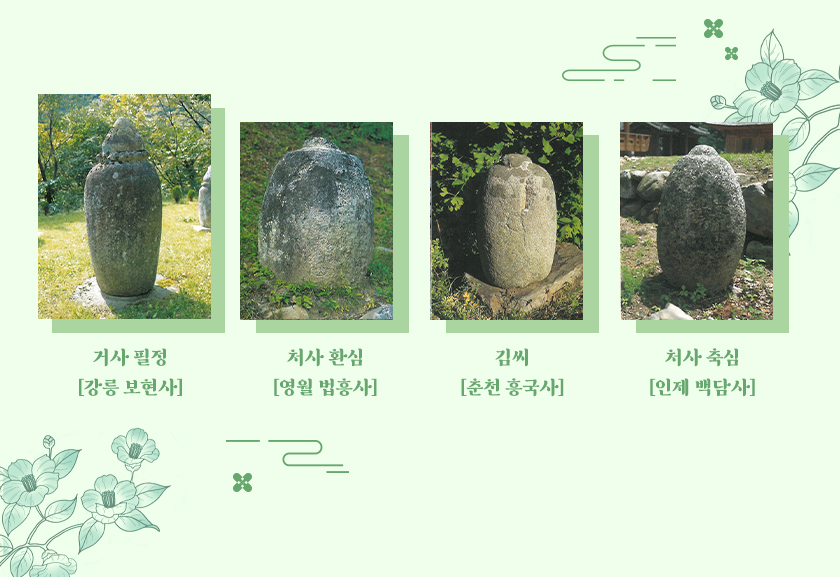

강릉 보현사의 부도밭에는 20여 기의 조선 후기 부도가 있다. 이 중에서 재가자의 부도는 1기로서 탑신에 「청신거사운월당필정대사탑(淸信居士雲月堂弼淨大師塔)」이라 새겼다. 다른 재가자의 부도는 앞에서 본 바와 같이 처사(處士)가 있었고 이 부도에서는 ‘~거사’라 하여 재가자인 남성의 부도를 뜻하고 있는데 뒤에서는 ‘운월당필정대사탑’이라 하여 스님임을 뜻하고 있다. 즉, 재가자이면서 머리를 삭발한 스님이라는 상반된 단어를 함께 사용하고 있다. 이에 대하여 현재로서 그 이유를 명확히 알 수는 없다. 단지 일제강점기에 조선총독부에서는 스님에게 강제로 결혼하도록 하는 제도를 만들었는데 이 스님이 이러한 경우에 해당하는 것이 아닌가 하는 추측을 해보나 근거는 전혀 없다.

영월 법흥사는 신라 말에 전래되는 남종선의 대표적 사찰인 사자산문(獅子山門)의 본산이고 경내에 개산조인 징효절중(澄曉折中)의 부도와 비가 있다. 법흥사에는 부도가 3곳에 흩어져 있는데 재가자 부도는 징효대사 부도 옆에 있다. 글자가 심하게 마모되어 읽기가 어렵지만 탑신에 「처사환심(處士幻心)」이라고 새겼다. 역시 ‘처사~’라 한 것은 남성 재가자 부도임을 알 수 있다. 춘천 삼악산 흥국사에도 종형부도가 1기 있는데 부도에 글자가 없어서 스님의 부도인지 재가자의 부도인지 알 수 없다. 단지, 『유점사본말사지』에 실린 「흥국사지(興國寺誌)」를 보면 ‘사당 김씨탑 : 절 입구 바위 위에 있다.〔舍堂金氏塔 位置入口盤石上〕’고 하였다. 즉, 흥국사에는 김씨의 탑이 있다고 하였는데 현재도 1기가 있다. 이로보면 현재 있는 부도가 ‘김씨 부도’로 보여진다. 「흥국사지」에 ‘1897년 화주(化主) 김기환(金基煥)이 삼악사 옛터를 개창하고 흥국사라 이름지었다.’라는 기록을 토대로 한다면 김씨탑은 김기환이 입적하자 그의 사리나 유골을 수습하여 봉안한 것으로 추정된다. 출가승이라면 ‘~당탑(堂塔)’과 같이 당호가 있을 터인데 속성인 ‘김씨’라 한 것으로 보면 강릉 보현사와 같이 출가승이 아닌 재가자 또는 대처승일 가능성이 있다. 인제 백담사에도 탑신에 「처사축심탑(處士築尋塔)」이라 새긴 부도가 있는데 ‘처사~’라는 용어를 사용한 것으로 보아 남성 재가자 부도임을 알 수 있다. 이렇게 강원권역에는 10기의 재가자 부도가 건립되었는데 남성 재가자의 부도가 9기이고 여성 재가자 부도가 1기이다. 이외에 지금은 갈 수 없지만 유점사에는 거사 청하당(居士 靑霞堂)·정거사 월영(鄭居士 月暎), 장안사에 처사 낙원(處士 樂圓)·박씨마량(朴氏麻亮)·처사 이춘장(處士 李春長)·사당신정탑(舍堂信貞塔)·정례백련탑(貞禮白蓮塔)·원생련탑(願生蓮塔) 등이 있다고 한다. 통일이 되거나 남북 교류가 되면 한달음에 달려가 찾아 만날 문화유산이 한둘이 아니다. 가까운 거리에 있음에도 가지 못함은 참으로 안타까운 일이다. |

|

|

|