|

|

|

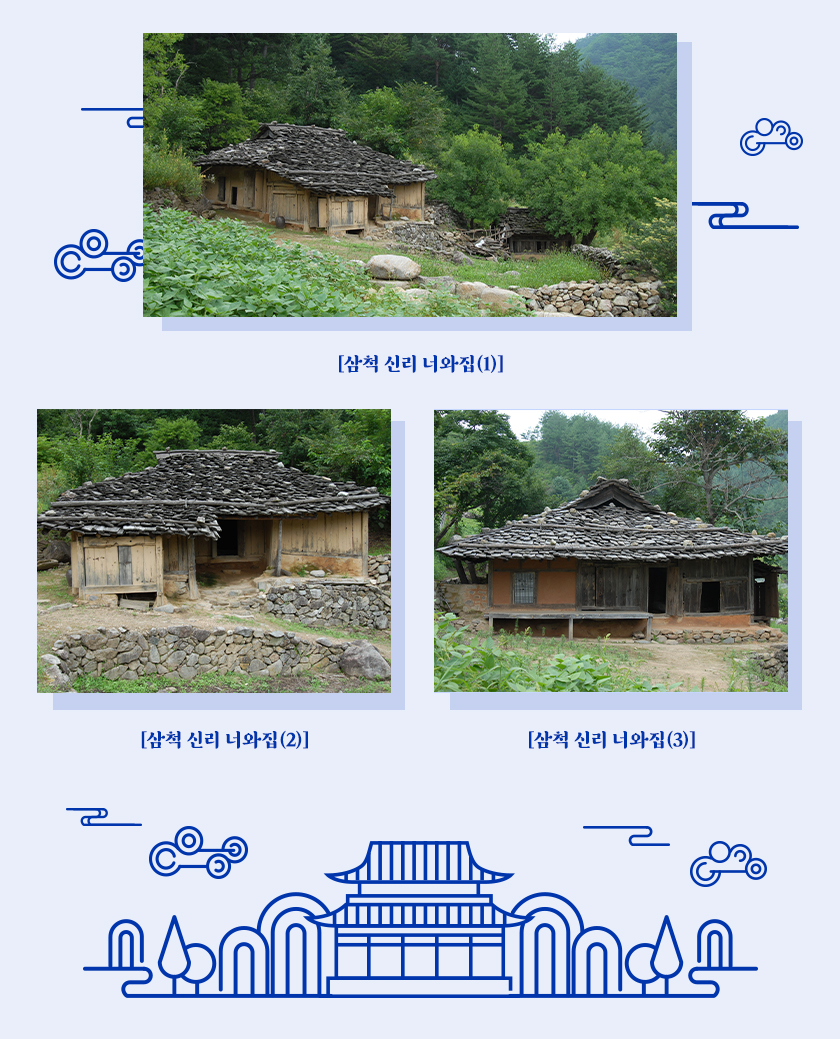

인간은 자연 속에 집을 짓고 살았다. 우리나라 사람들은 자연에 도전하여 정복하기보다는 자연에 순응하면서 살아왔다. 집을 짓는 재료도 가까운 곳에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 이용하였다. 지붕재료에 따라서 기와를 이은 기와집, 볏짚으로 지붕을 이은 초가집, 볏짚 대신 새로 지붕을 이은 샛집, 널판으로 지붕을 이은 너와집, 상수리나무나 참나무의 껍질을 가지고 지붕을 이은 굴피집, 얇고 편편한 돌들로 지붕을 이은 돌너와(돌능애)집 등이 있다. 삼척을 대표하는 산간 지역의 집은 너와집이다. 너와집은 개마고원을 중심으로 하는 함경도와 평안도 산간 지역과 태백산맥을 중심으로 하는 강원도 산간 지역 화전민들이 주로 지었다. 너와는 소나무 널빤지를 기와처럼 잘라 지붕을 얹은 것이다. 크기는 보통 가로 20~30cm, 세로 40~50cm, 두께 4~5cm 정도이다. 너와를 기와처럼 지붕에 얹을 때 바람에 날아가지 않도록 무거운 돌이나 통나무로 지그시 눌러 놓았다. 이러한 너와의 수명은 10~20년인데, 지붕을 이은 지 오래되면 2~3년마다 낡은 너와를 새것으로 갈아주었다. 삼척을 대표하는 산간 지역의 집은 너와집이다. 너와집은 개마고원을 중심으로 하는 함경도와 평안도 산간 지역과 태백산맥을 중심으로 하는 강원도 산간 지역 화전민들이 주로 지었다. 너와는 소나무 널빤지를 기와처럼 잘라 지붕을 얹은 것이다. 크기는 보통 가로 20~30cm, 세로 40~50cm, 두께 4~5cm 정도이다. 너와를 기와처럼 지붕에 얹을 때 바람에 날아가지 않도록 무거운 돌이나 통나무로 지그시 눌러 놓았다. 이러한 너와의 수명은 10~20년인데, 지붕을 이은 지 오래되면 2~3년마다 낡은 너와를 새것으로 갈아주었다. 너와집에 살고 있는 사람들은 화전민이다. 너와집에 살고 있는 사람들이 이곳 삼척 산간 지역으로 이주하게 된 계기는 정치적, 사회적, 경제적 요인으로 구분된다. 정치적으로 전쟁을 피해서 산간 지역으로 이주하였다. 실제 신리에 있는 주민은 임진왜란을 피해서 들어왔으며, 대이리는 병자호란을 피해서 들어와서 지금까지 살고 있다. 사회적으로 주인에게 많은 신공(身貢)을 받쳐야 하는 노비의 신분으로부터 해방을 위해서나 과중한 조세의 부담을 피하기 위해 깊은 산 속으로 숨어드는 경우도 많았다. 그리고 경제적으로 가산을 탕진하고 빈곤을 이기지 못하여 최후의 수단으로 화전을 위해 산간 지역으로 들어오는 경우도 있었다. 어떠한 요인으로 들어왔던 간에 이곳에 들어온 사람들의 생계를 해결할 수 있는 수단은 화전(火田)이었다. 너와집은 방과 부엌, 그리고 마구까지 모두 내부에 들어 있어서 외부에 대해 매우 폐쇄적이다. 너와집이 폐쇄적인 것은 도적으로부터 식량을 보호하고, 겨울에 폭설과 추위 그리고 맹수로부터 가족을 보호하기 위해서였다. 실제 삼척의 역사에는 호랑이가 나타나 많은 사람들에게 해를 입혔다는 기록이 남아 있다. 그러나 이 같은 폐쇄구조 속에서도 교묘한 칸나누기와 다양한 출입문의 배치를 통해서 공간의 효율성을 높이고 있다. 안방과 사랑방을 남녀의 내외공간으로 구분하면서도 가운데 있는 도장에 안방뿐 아니라 마루 쪽으로도 문을 내어 샛방처럼 침실의 구실을 할 수 있도록 하였다. 그리고 까치구멍은 이처럼 폐쇄적인 두렁집의 통풍을 위한 장치이다. 너와집의 공간은 내부공간과 외부공간으로 구분된다. 내부공간은 다시 안방과 건너방의 주거공간(住居空間)과 마루, 정지, 도장, 마구, 정랑 등으로 이루어진 생활공간(生活空間)으로 구분된다. 너와집의 안방은 정지와 면해 있는 여자들과 아이들의 공간이다. 아침저녁으로 취사를 위하여 불을 지피기 때문에 비교적 따뜻하며, 안방의 윗목은 시어머니가 차지하고 며느리는 아랫목을 차지하였다. 사랑방이라고도 불리우는 건넛방은 시아버지와 가장(家長) 이 거처하는 남자의 공간이었다. 그리고 가족의 수가 많을 경우에는 안방과 건넛방을 둘로 나누어 각각 뒤쪽에 웃방과 윗사랑을 마련하기도 하였다. |

|

|

|

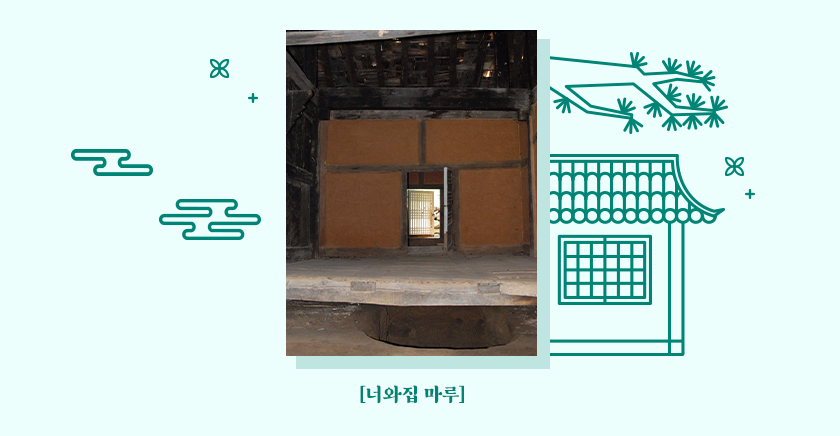

너와집의 마루는 내부마루와 외부마루로 구분된다. 내부마루는 겨울 동안에는 통로로 이용되지만 겨울 이외의 계절에는 가족들이 만나서 식사하고 휴식, 대화하는 공동의 공간이다. 그리고 내부마루는 안방과 건넛방 사이에 자리하고 있어서 부부가 기거하는 안방과 장성한 아들과 노인이 기거하는 건넛방 사이의 기밀성을 보장해 주는 역할도 한다. 내부마루는 안방과 건넛방을 연결시켜줌과 동시에 완충작용도 함께 하는 것이다. 외부마루는 툇마루의 형태로 되어 있는데 내부공간과 외부공간을 연결시켜주는 역할을 한다. 즉 내부로 들어가기 전에 준비공간으로 낮에는 휴식과 담소를 즐길 수 있는 장소로도 이용된다. |

|

|

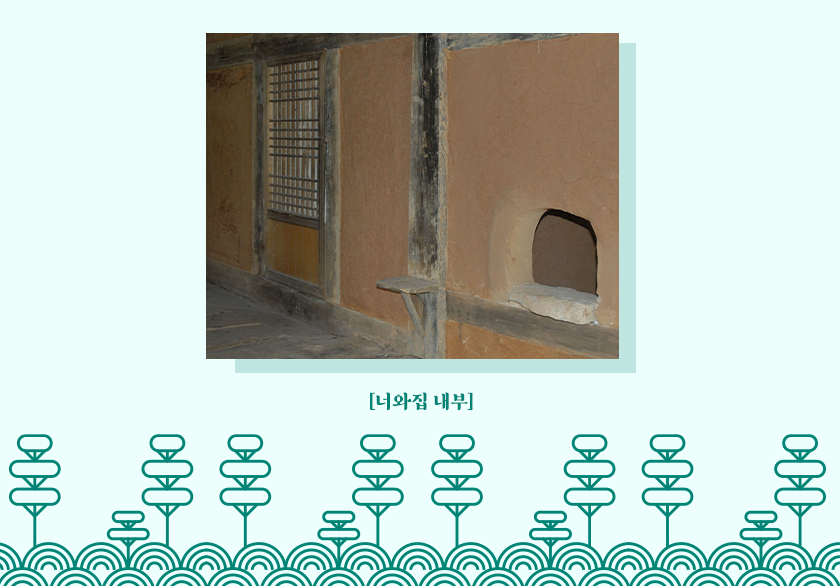

정지는 부엌을 말하는 것으로 불을 지피고 밥을 짓는 주부의 작업공간이다. 정지의 위치는 밥을 풀 때 대문 방향으로 하면 복이 달아난다고 하여 정지를 집안으로 향하게 하기 위해 집안의 오른쪽이 두었다. 그리고 정지의 한가운데에는 불씨를 보관하는 장소인 화티가 있다. 도장은 현대식 용어로 창고를 말한다. 도장의 용도는 곡식을 보관한다거나 귀중한 물건을 저장하는 장소이다. 너와집의 도장은 항상 주인이 기거하는 방과 방 사이에 둠으로써 외부인의 접근을 막았으며, 가족들의 접근이 편리하도록 하였다. 도장을 방으로 만들어 도장방이라고 하는 경우도 있으며, 도장은 은밀한 곳이었기 때문에 부인들이 출산하는 장소로 사용되기도 하였다. 마구는 집안에 두어 가축과 삶이 동거하는 형식을 취하고 있는 것이 특징이다. 마구를 집안에 두는 것은 생활에 소중한 가축을 내부에 두어 추위를 막아주고 사람이 관리하기 수월하게 하기 위해서다. 너와집에서 소는 단순한 가축이 아니고 하나의 가족 구성원이었다. 마구는 집의 정면에 두어서 배설물이 낮은 곳으로 흘러 정랑으로 흘러가거나 외부로 나갈 수 있도록 하였다. 그래서 변소인 정랑은 마구에 붙어 있다. 한편 정랑이 남녀 구분되어있는 경우도 있는데, 이는 남녀가 유별하다는 성리학적 사고가 이곳 깊은 산골에도 영향을 주었기 때문이다. |

|

|

|

외부공간은 마당, 방앗간, 울타리 등으로 구성되어 있다. 너와집의 마당은 산들이 첩첩이 싸여있는 산간지방의 특성상 구릉지에 위치하기 때문에 비교적 협소하다. 논농사가 없고 주로 생산하는 곡식이 잡곡과 약초였기 때문에 넓은 마당이 필요하지 않았다. 따라서 주변과의 영역을 구분하는 것도 울타리나 담장이 아니라 건물 그 자체가 보호의 담이요, 울이었다. 그리고 너와집은 다닥다닥 모여 살지 않고 멀리 떨어져 살았기 때문에 이웃과의 경계는 담장이나 울타리가 아니고 높은 산과 앞에 흐르는 계곡이었다. 너와집에서 사용하는 생활 용구도 타 지역에서는 볼 수 없는 독특한 것들이다. 화티는 불씨를 보관하는 용구이다. 정지의 부뚜막 옆에 진흙으로 쌓아 화로 모양을 하고 있는 것이 화티이다. 코클은 조명기구이지만 난방의 역할도 하였다. 코클은 방과 정지 사이의 한쪽 벽 구석에 설치하였다. 방바닥에서 약 40cm 정도 되는 높이에 두터운 널쪽을 귀에 맞게 대고 그 위를 흙으로 원통처럼 쌓거나 사리나무로 틀을 짠 위에 흙을 바른다. 두둥불은 원시적인 조명장치로 이곳에 관솔불을 놓아 정지를 비롯한 마루에 불을 밝혔다. 채독은 싸리나무로 만든 식량 저장용 독이다. 싸리나무를 엮어서 배는 항아리처럼 부르고 바닥은 네모난 평면 모양으로 만든 것이다. 독안에는 쇠똥을 바른 후에 흙을 덧바르기도 하고, 처음부터 보릿겨와 진흙을 섞어서 바르기도 한다. 김칫독은 직경이 70~80cm 되는 피나무 속을 완전히 파고 밑에는 통나무를 함지처럼 판 받침을 끼운 다음 그 둘레에 팽풀을 이겨 발라서 물이 새지 않도록 한 나무항아리이다. 주루막은 산촌에서 사용하는 망태기이며, 설피는 눈이 왔을 때 신는 눈신발이다. 그리고 선창은 산에서 짐승을 잡을 때 사용하는 창이다. 사냥을 할 때 주루막을 메고, 선창을 들고 설피를 신거나 썰매를 타고서 사냥을 하였다. |

|

|